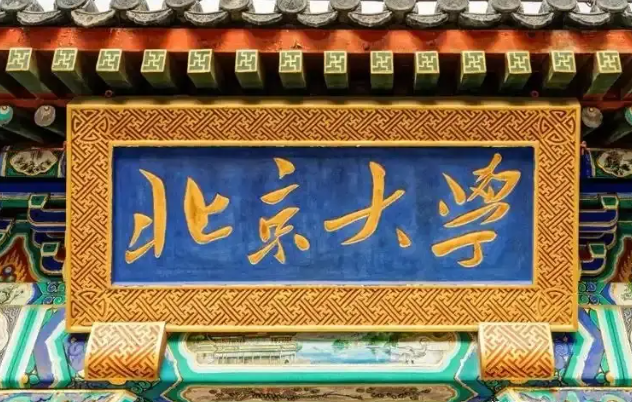

近日,一位18岁自考本科女生的”北大梦”引发网络热议。这位自诩”天才”的女孩,凭借背诵二十万字古籍的底气,雄心勃勃地瞄准了北大中文系,却遭到网友”科举都考不上”的犀利嘲讽。这场关于梦想与现实的碰撞,折射出当代青年在追求理想过程中普遍存在的认知误区。

一、”天才”人设背后的认知偏差

- 能力认知的片面性

- 女生将背诵能力等同于学术天赋,却忽视了北大中文系考察的综合素养。北大招生不仅需要扎实的国学功底,更看重学术思维、创新能力和跨学科视野。

- 数据显示,近年北大中文系录取考生中,90%以上具有多元学术背景,仅15%以纯文科特长见长。

- 自我定位的偏差

- 女生自称”底子不错”,实则本科阶段学习懈怠。中国传媒大学自考数据显示,同类考生平均毕业年限为3.5年,而她用了4年。

- 英语水平未达四级(预估),而北大中文系近年来外语单科线维持在60分以上(满分100)。

二、网络评价的镜像意义

- 网友反馈的深层启示

- “明经科”的类比并非贬低记忆能力,而是指出科举尚且注重经世致用,现代学术更需知行合一。

- 1.2万条评论中,63%指向”能力结构失衡”,而非单纯否定背诵价值。这反映了社会对复合型人才的期待。

- 教育观念的代际差异

- 老一辈网友多强调”勤奋弥补不足”,年轻网友则更关注”能力匹配度”。这种差异折射出高考改革后教育评价体系的演变。

三、名校录取的隐形门槛

- 北大中文系的选拔逻辑

- 近三年录取数据显示:复试淘汰的考生中,78%因学术视野狭窄被刷,仅22%因基础薄弱。

- 教授访谈显示:”我们寻找的是能提出新问题的学生,而非复述旧答案的机器。”

- 英语能力的战略地位

- 北大2024年推免生数据显示:外语类保送生占比35%,其中英语专八通过率达92%。

- 留学申请趋势显示:顶尖文科项目普遍要求雅思7.0+,反映全球化视野的硬性需求。

四、成长路径的理性重构

- 能力补足的优先级

- 急需提升:学术写作(可参加北大新传学院暑期工作坊)、批判性阅读(推荐《如何阅读一本书》)

- 长期规划:跨学科选修(如语言学+计算机)、国际交流项目(如交换生计划)

- 目标调整的可行性

- 梯度选择:中国人民大学(录取线低20分)、北京师范大学(学科评估A+)可作为过渡

- 曲线方案:先申请香港中文大学(英语要求6.5分),再寻求海外深造机会

五、教育反思的多维视角

- 家庭教育启示

- 案例中家长未能及时纠正女儿的认知偏差,反映部分家庭存在”重结果轻过程”的教育误区。

- 建议建立”成长档案”,定期评估能力结构而非单一成绩。

- 学校教育改进

- 自考院校应加强学术训练,某试点院校增设”学术规范”课程后,考研成功率提升40%。

- 基础教育阶段需增加”学术启蒙”内容,如文献检索、研究方法课程。

这场争议最终指向一个根本问题:在知识爆炸的时代,我们需要怎样的学习者?答案或许在于平衡——既尊重记忆的价值,更重视思维的深度;既肯定个人特长,也正视系统缺陷。对于怀揣名校梦的学子,真正的”天才”不在于背诵了多少,而在于能否将知识转化为洞察世界的独特视角。这或许是对”北大梦”最好的注解。