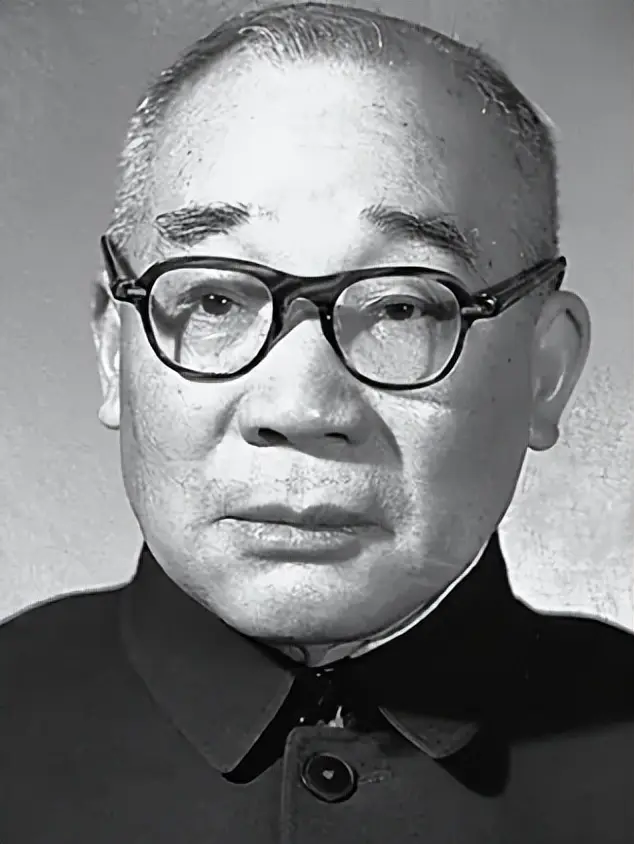

1953 年的夏夜,北京大学校长办公室的灯光彻夜未熄。马寅初凝视着桌上摊开的第一次人口普查数据,眉头拧成深结 —— 中国人口正以惊人的速度膨胀,照此趋势,五十年后的粮食危机与发展困局几乎不可避免。这位留美双料博士、以敢言著称的学者,毅然提笔写下改变中国命运的建议:实施计划生育政策。然而,当他在会议上提出这一主张时,毛主席一句 “你家里有电,但你却生了七个孩子” 的质问,瞬间将他推向舆论漩涡的中心。这场关乎国家命运的政策之争,就此拉开帷幕。

一、从寒门学子到学界斗士:一个知识分子的觉醒之路

1882 年,马寅初出生于浙江绍兴的酿酒世家。尽管家境普通,他却展现出惊人的学习天赋,19 岁考入天津北洋大学,后凭借优异成绩赴美深造,在耶鲁大学与纽约大学相继斩获经济学、哲学博士学位,还拿下商业学学位。归国后的他,面对商界巨擘的高薪邀约、政界要员的权位许诺,甚至蒋介石以 “师生情谊” 抛出的财政部长橄榄枝,都一一婉拒。他选择扎根讲台,在课堂上犀利抨击时政,公开声援 “520” 惨案学生,痛斥国民党内战与腐败行径,为此不惜身陷囹圄两年。这份 “不为国难发财” 的气节,让他赢得了共产党人的敬重,也为日后执掌北京大学埋下伏笔。

二、政策与私德的交锋:计划生育提议引发的风暴

当马寅初在政协会议上提出计划生育、晚婚晚育、少生优生的主张时,传统 “多子多福”“人多力量大” 的观念仍根深蒂固。更具争议的是他的个人生活:父母包办的婚姻中,原配妻子诞下三女一子,幼子夭折后,妻子因身体原因无法再孕,为延续香火,他遵循旧俗纳妾,王氏又为他生下四子二女。这七名子女的事实,成为反对派攻击他 “双标” 的利器 —— 自己未能践行的理念,凭何要求国民遵守?

三、坚持与回响:政策落地背后的时代抉择

面对铺天盖地的质疑,马寅初并未退缩。他耗时三年深入农村调研,用详实的数据证明人口失控的危机:贫困地区医疗匮乏导致儿童存活率低,教育资源难以覆盖庞大人口,少数人的力量根本无法支撑国家长远发展。尽管这一政策在当时未能立即实施,但他的坚持为后来者奠定了基础。改革开放后,计划生育政策正式推行,三十年间有效缓解了人口压力,提升了国民生活水平。虽然如今该政策被新的生育政策取代,并引发关于人口老龄化的讨论,但不可否认的是,它在特定历史时期为中国的发展争取了宝贵时间。

马寅初的故事,是一个知识分子家国情怀与时代局限性的缩影。他以超前的眼光预见人口问题,用无畏的勇气直面争议,即便私德与主张存在矛盾,其对国家命运的深刻思考与执着坚守,依然在历史长河中留下了浓墨重彩的一笔。当我们站在新的时代节点回望,或许能更深刻地理解:每一项重大政策的诞生,都裹挟着理想与现实的碰撞,承载着时代的使命与阵痛。