在陇西这座西北小城里,空气中弥漫着醉人的酒香,靛坪大曲的第四代传人程万里正弯腰查看发酵池里的酒曲,额头上的汗珠在阳光下闪烁着光芒。他每日与这些粮食相伴,一干就是三十多个春秋。

“这活儿急不得,得让粮食慢慢睡醒。”程万里总是这样热情地跟前来参观的游客说道。如今,陇西这座小城可真是火出了圈,仅仅半年时间,就接待了200多万游客,旅游收入高达11个亿。而这背后的秘诀,正是那些充满活力的非物质文化遗产。

走进靛坪村的酒坊,程万里正耐心地给一群游客讲解古法酿酒的独特讲究。“现在市面上那些酒,三天就能出酒,咱这个得等上小半年。”他一边说着,一边用木锨熟练地翻动着酒醅,“知道为啥吗?别人用的是糖化酶,咱这是正儿八经的大曲发酵。”一位北京来的小伙子忍不住好奇地插嘴:“那这成本得多高啊?”程万里嘿嘿一笑:“可不是嘛,现在会这么干的酒厂全国都不到8%了。”的确,2021年靛坪大曲酿酒技艺被列入甘肃省级非遗名录后,程万里就与这门手艺较上了劲。他自掏腰包建了个酒文化博物馆,里面陈列着两千多年来的各种酒器,足足有一千多件。如今,每天最少都有百十号人慕名而来,就连外国游客也被吸引至此。

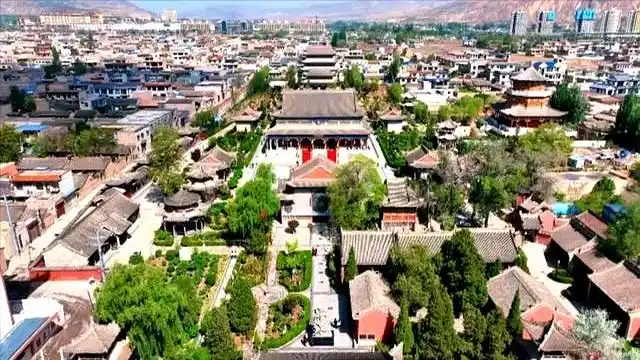

离酒坊不远的李家龙宫同样热闹非凡。即便大夏天的气温高达三十多度,游客们依然排着长队往里挤。讲解员林惠萍嗓子都快说哑了:“这儿是全球李姓人的根,每年七月十五的祭祖大典,那场面才叫壮观。”去年,光这个景点就接待了35万人次,今年暑期还举办了四十天的才艺展演,人气爆棚。一位带着孩子的天水游客感慨地说:“早就听说这儿是李姓发源地,带孩子来认认祖。”陇西如今将李氏文化玩出了新花样,祭祖、游山、品尝特色菜、体验中医养生,一条龙服务安排得妥妥当当。

要说最接地气的,还得数陇西腊肉。老字号的腊肉铺子前永远排着长长的队伍,老板娘手上的刀就没停过。“咱这腊肉用的是祖传秘方,光腌制就得二十八道工序。”她一边熟练地切肉,一边跟顾客唠嗑,“现在可好,成了网红产品,天天不够卖。”这话说得一点儿不夸张,陇西腊肉制作技艺作为市级非遗,从土特产成功变身网红伴手礼,找到了新的发展之路。隔壁的药膳馆也不甘示弱,黄芪炖鸡的香味飘得老远,游客们一边喝着养生汤,一边不忘拍照发朋友圈。

文旅局的王娇娇谈起这些变化,脸上洋溢着幸福的笑容:“以前总担心非遗失传,现在发愁的是怎么满足游客需求。”确实如此,皮影戏进景区后场场爆满,非遗工坊里体验传统手艺的游客排起了长龙。陇西人终于明白了,老祖宗留下的好东西,不能仅仅守着,而是要让它们活起来、火起来。如今,这儿的老百姓都尝到了甜头,酒坊、腊肉铺、药膳馆,哪家生意不红火?

夜幕降临,靛坪村的酒坊依然亮着灯。程万里仔细地封好最后一缸酒,拍了拍身上的酒糟。这个倔强的西北汉子,用三十年的坚守,守护着一门濒临失传的手艺,如今终于迎来了希望的曙光。陇西的故事告诉我们,传统文化并非是摆在博物馆里的老古董,而是鲜活地存在于市井烟火中的精气神。下次要是路过甘肃,不妨来这儿转转,你定会见识到不一样的“非遗”——它会呼吸、会生活,能让你深深爱上。