如今,追剧已成为很多人休闲娱乐的重要方式,但影视圈的一些乱象却让追剧人的体验大打折扣,甚至开始掏空大家对影视行业的信任。

付费陷阱:花大钱却看“缩水剧”

“付费超前点播”在当下影视剧中屡见不鲜,一集三五块,大结局还常常单独加价。观众以为花钱就能看到完整精彩的剧情,可现实却令人失望。去年某扫黑题材剧,付费用户满心期待关键情节,结果反派审讯戏被删了12分钟,只剩下主角几句简单的台词,平台还以“技术原因”搪塞,可免费版却有完整片段,原来是赶档期后期没做完就强行上线。还有悬疑剧更过分,大结局用旁白念5分钟“人物最终结局”,连演员出镜都省了。某投诉平台数据显示,2024年这类“缩水付费内容”投诉量比2023年涨了35%,每10个付费用户里就有3个觉得钱花亏了。就像有朋友熬夜花18块解锁《以法之名》大结局,结果只看到几行字幕交代剧情,追了一个月的期待瞬间落空,这钱花得比点外卖踩雷还冤。某平台数据显示,这部剧大结局上线3天,投诉量就冲到了年度第二,评论区里“还钱”刷屏。

主创甩锅:出了问题不认账

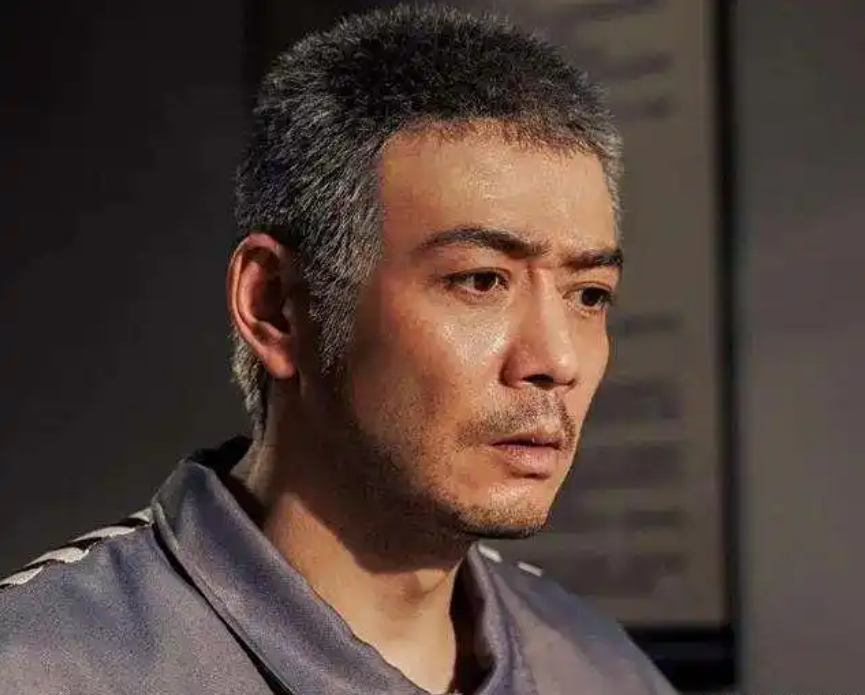

主创的“甩锅套路”也是让人窝火。像《以法之名》导演兼编剧傅东育关评论、甩锅演员的操作,在业内并非个例。去年某古装剧口碑崩塌后,导演发长文说“演员不背台词影响拍摄”,结果被剧组工作人员爆料是导演自己临时改剧本,导致演员每天拿到的都是“飞页”。还有都市剧,编剧甩锅剪辑“剪碎了逻辑”,可剪辑师晒出原始素材,原来是编剧只写了30集剧情,平台硬要拉到45集,只能靠闪回和空镜凑时长。这些主创从来不反思自己没做好,总是把责任推给演员、剪辑或者平台,就像学生考试不及格怪铅笔不好用一样荒唐。

数据造假:虚假繁荣骗信任

“数据造假”是影视圈最隐蔽的乱象。有网友发现《以法之名》热度异常,播放量占比下降,平台热度却上升,完全违背常理。2024年某刑侦剧开播宣称“全网热度第一”,但第三方数据机构显示实际播放量连同期剧的一半都不到,原来是有些平台的“热度值”不看播放量,而是靠买热搜、刷弹幕、控评来涨热度。招商数据也存在造假情况,某平台2024年招商报告里,有部剧写着“10家品牌合作”,实际签约的只有6家,剩下4家“意向合作”被算成“已签约”。这些假数据骗得了广告商,却骗不了观众,某调研机构显示,2025年一季度,观众对“平台热度榜单”的信任度已经跌到了32%,比2023年下降了41个百分点。

这些乱象之所以敢明目张胆,是因为片方觉得观众“太好欺负”。大家习惯了追剧时即便不满意也继续掏钱,骂归骂还是会把剧看完,让片方觉得反正钱到手了,口碑无所谓。比如某悬疑剧因大结局用旁白交代被骂上热搜后,平台不仅没道歉,还把付费点播价格从18块涨到25块,他们算准了总会有人想知道结局。这种“割韭菜”式的操作,正在慢慢掏空观众的信任。

不过,我们并非只能默默忍受。上周有新闻显示,某平台因“付费剧集内容缩水”被集体投诉后,最终退还了部分用户的点播费。这说明只要我们较真,片方就不敢太嚣张。下次遇到“字幕结局”“剧情注水”等情况,别急着骂完就走,去平台投诉、打12315反馈,让片方知道观众的钱不是大风刮来的。我们想看的不是一个用字幕敷衍的结局,而是一个完整、真诚的故事。你最近有没有遇到过“花钱买气受”的剧呢?不妨在评论区分享,让更多人知道,我们值得被认真对待。