当教学楼走廊挂满学生创作的书法长卷,当操场角落陈列着巨型笑脸装置,武汉市光谷第二十八小学正以一场名为 “童创・星启生长” 的艺术展,重新定义校园美育的可能性。6 月 10 日揭幕的这场展览,将六大主题展区巧妙融入校园日常空间,让艺术从专用教室走向开放场景,成为滋养童年的鲜活养分。

一、传统与创新交织的艺术版图

步入 “兰亭遗韵” 展区,师生共创的书法与国画作品构成流动的文化长廊。工笔勾勒的山水小品与行云流水的行楷书法相映成趣,在教学楼转角处形成穿越时空的对话。策展老师介绍,这些作品不仅展现笔墨技巧,更承载着 “以字育人” 的教育理念 —— 学生们在临摹《兰亭集序》的过程中,潜移默化感受传统文化的精神风骨。

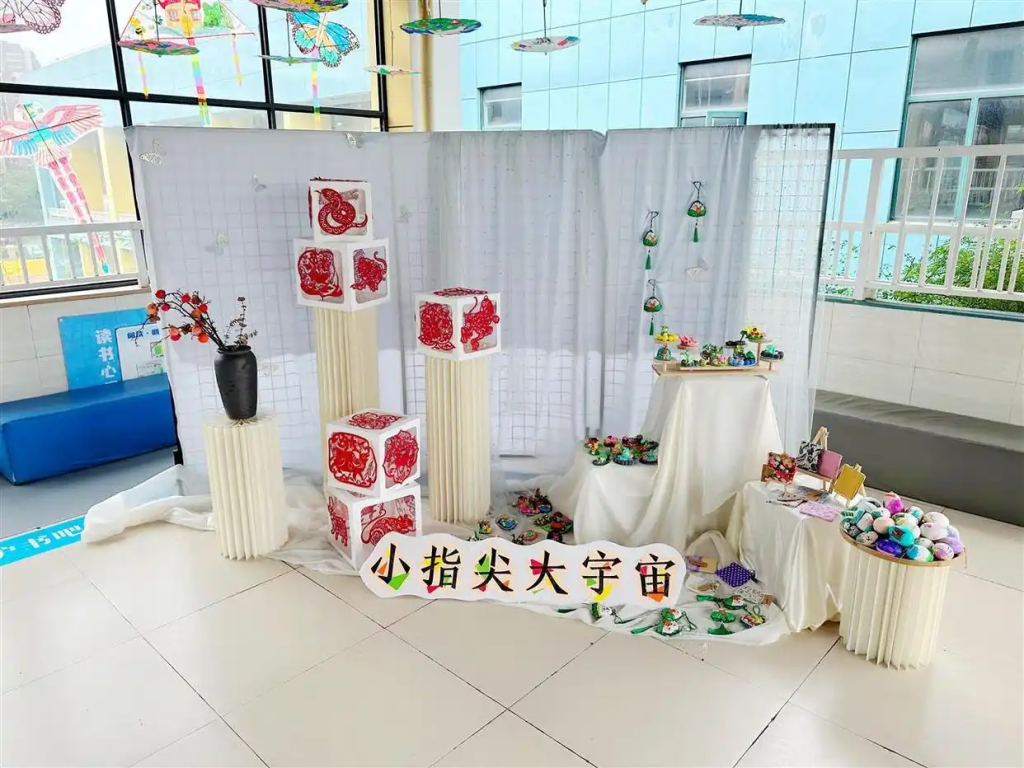

“小指尖大宇宙” 展区则是手工艺术的盛宴。细如发丝的剪纸纹样在光影中舞动,色彩碰撞的黏土雕塑讲述奇幻故事,甚至出现用纽扣与碎布拼贴的立体画作。三年级学生林小雅的布艺作品《会飞的房子》中,针脚歪斜却充满张力,她解释道:”这是我梦想中的家,能带着同学们去看银河。” 这类作品打破成人审美框架,印证了 “创造即美育” 的本真内涵。

二、沉浸式场景中的成长叙事

最具视觉冲击力的 “童梦调色盘” 展区,以三幅巨型画轴展开校园生活史诗。20 米长的《启星农场》画卷上,孩子们用丙烯颜料记录翻土播种的劳动场景;《课间十分钟》则以波普艺术风格,捕捉草坪上跳跃的身影;最令人动容的《摘星计划》中,火箭与课桌交织成超现实画面,稚嫩笔触里藏着征服宇宙的雄心。美术老师王璐说:”这些长卷不是静态作品,而是孩子们用色彩书写的成长日记。”

展览中的互动装置更添童趣:”大笑充电站” 里,数十个夸张笑脸 KT 板组成哈哈镜矩阵,参观者的表情会被实时投影在地面;”漂流瓶里的花花世界” 将学生的微型画作封入玻璃瓶,悬挂在紫藤花架下随风轻摆;”线条魔法部” 则展示着木刻版画的创作过程,从刻板到拓印的全流程照片,让艺术生产可见可感。

三、空间重构背后的美育哲学

“我们拆除了美术馆的围墙,让艺术成为校园的呼吸。” 副校长袁雅婷指着走廊转角的装置艺术解释,这个由废旧课桌改造的 “时光胶囊”,正收集着学生们写给 2035 年的信。在她看来,美育的真谛在于让创造融入日常 —— 当学生每天路过自己创作的装置,当家长在接送区驻足欣赏孩子的画作,审美教育便完成了从知识传授到生命浸润的跨越。

数据显示,本次展览共展出 1200 余件作品,覆盖全校 85% 的学生。更特别的是布展过程本身:三年级(2)班负责 “笑脸装置” 的组装,五年级(4)班设计了展区导览手册,就连展览海报都是学生票选的最佳设计。这种 “策展即学习” 的模式,让美育超越技法训练,成为培养综合素养的实践课堂。

四、当校园成为美育实验室

展览将持续至 6 月底,期间还将开展 “家长策展人” 活动,邀请父母参与作品解读。这种开放性设计打破了校园美育的封闭性 —— 在 “艺术早餐会” 环节,学生们会向保洁阿姨讲解自己的陶艺作品;放学时分,保安大叔常对着版画展区微笑驻足。

正如校长在开幕式上所说:”当艺术长在孩子们摸得着的墙壁上,当美存在于他们踢过的石子路上,美育就不再是课本里的名词,而成为滋养心灵的氧气。” 在光谷二十八小,这场没有边界的艺术展证明:最好的审美教育,从来都发生在生活生长的地方。