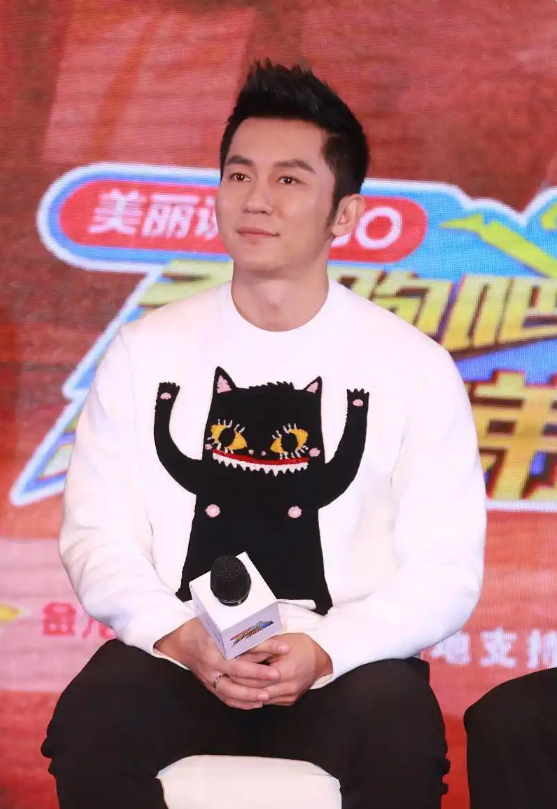

当李晨在社交平台晒出紫色哥斯拉 Labubu 玩偶后,这款原价 899 元的潮玩在二手市场瞬间溢价至 5188 元,溢价幅度高达 477%。明星随手分享的潮玩为何能成为资本爆炒的标的?这场由流量催生的 “天价游戏” 背后,隐藏着明星带货、粉丝经济与潮玩市场交织的复杂生意逻辑。

一、明星效应的流量变现公式:从晒图到溢价的魔幻链条

李晨发布的 GojimomoSphere Labubu 限定款,在小红书引发 “求链接” 热潮的同时,二手平台数据显示其搜索量 72 小时内激增 470%。这种 “明星同款” 的增值现象并非个例 —— 鹿晗晒过的 Labubu 精灵系列溢价 300%,李湘展示的隐藏款更在拍卖行拍出六位数高价。

明星社交账号已演变为新型带货场域,与直播间的显性推销不同,这种 “不经意晒图” 的软性植入更具迷惑性。某潮玩品牌内部数据揭示,明星晒单后的 72 小时内,同款产品的搜索量与成交量呈现指数级增长,其转化效率甚至超越传统付费广告。这种 “注意力经济” 的变形,本质是将明星影响力直接转化为商品溢价能力,构建起 “流量曝光 – 稀缺性制造 – 价格哄抬” 的闭环链条。

二、潮玩市场的饥饿游戏:限量标签与明星流量的资本合谋

在明星效应加持下,潮玩市场的 “限量”” 联名 “”隐藏款” 等营销标签被无限放大。2025 年初泡泡玛特拍卖会上,一款明星加持过的 Labubu 以 108 万元成交,印证了 “稀缺性 + 明星光环” 的财富密码。二手平台数据显示,经明星曝光的潮玩溢价普遍在 3-15 倍,远超普通玩家 50% 的平均转手利润。

但繁荣表象下暗藏造假黑产。某鉴定机构透露,2025 年 “明星同款” 潮玩的造假率同比上升 200%,造假者利用信息差将普通款改装为 “限定版”,甚至出现黄牛提前囤积明星可能接触款式的 “预测式炒作” 产业链。这种资本与流量的合谋,正在将潮玩从收藏品异化为炒作工具。

三、粉丝经济的认知陷阱:符号性占有与情感消费的迷思

当粉丝在李晨评论区刷屏 “出吗” 时,暴露的是 “符号性占有” 心理下的消费盲从。高校研究团队数据显示,18-25 岁群体中 62% 会因 “偶像同款” 产生购买冲动,34% 的消费者不考虑实际价值。这种消费行为本质是通过拥有明星接触过的物品,获取虚拟的情感联结,却忽视了商品本身的使用价值。

更值得警惕的是灰色操作 —— 部分明星团队与二手平台大 V 合谋 “自买自卖”,通过虚假交易制造价格暴涨假象;某些明星接受品牌 “推广礼盒” 后晒图,却未标注商业合作属性,涉嫌误导消费者。这些行为正在透支粉丝信任,将潮玩市场推向投机泡沫的边缘。

四、当潮玩沦为炒作工具:收藏初心与资本逻辑的博弈

潮玩本应是承载快乐的文化载体,如今却在明星流量与资本运作下异化为财富符号。当李晨晒出的 Labubu 被炒至天价时,我们不得不思考:消费行为究竟是为了获得玩具本身的愉悦,还是陷入追逐潮流的身份焦虑?

行业观察人士指出,明星潮玩带货的乱象,反映出监管滞后与市场理性的缺失。未来需从三方面破局:平台应建立明星带货溯源机制,打击虚假交易;监管部门需明确明星软性植入的标注规范;消费者则需回归收藏本质,警惕 “流量溢价” 背后的价值泡沫。

在这个万物皆可炒的时代,保持对消费本质的清醒认知,或许比追逐任何一款 “明星同款” 更具价值。当潮玩市场褪去流量滤镜,真正能沉淀下来的,永远是那些承载文化内涵与情感共鸣的作品,而非被资本包装的炒作标的。