当全球化的齿轮咬合得愈发紧密时,德国这个曾以精密著称的工业国度,正用一场荒诞的交通迷局向世界展示着体系性失灵的深层肌理。2025年盛夏,一位中国学者的归国之旅意外成为解剖德国社会病灶的活体标本,在柏林中央火车站到法兰克福机场的300公里轨迹上,现代性神话与现实困境展开了激烈碰撞。

一、精密表盘下的齿轮卡顿

在数字化时代仍坚持使用纸质时刻表的柏林中央火车站,其建筑本身便是德国精神的隐喻——五层立体结构如同精密运转的机械钟表,却在本应最简单的列车发车环节暴露出致命缺陷。那张印有二维码的蓝色车票犹如潘多拉魔盒,将旅客引入充满不确定性的迷宫。当广播系统反复更迭站台信息时,这个号称欧洲心脏的交通枢纽,正上演着比第三世界国家更荒诞的调度闹剧。

值得玩味的是,德国铁路公司(DB)最新披露的运营数据显示,其长途列车准点率在2025年上半年仅维持在57.1%的水平。这个数字背后隐藏着更深层的危机:当基础设施更新速度追不上技术折旧节奏,当数字化管理系统与实体运营网络产生排异反应,曾经引以为傲的”德国制造”正在经历痛苦的转型阵痛。

二、应急系统中的行为经济学

在沃尔夫斯堡至汉诺威的区间,列车因电网故障停摆的场景颇具黑色幽默色彩。旅客们盯着手机APP实时更新的同时,却要面对站台信息滞后带来的认知失调。这种数字时代特有的信息不对称,催生出新型的群体焦虑症候群——人们既依赖科技提供的确定性幻觉,又不得不直面现实世界的混沌本质。

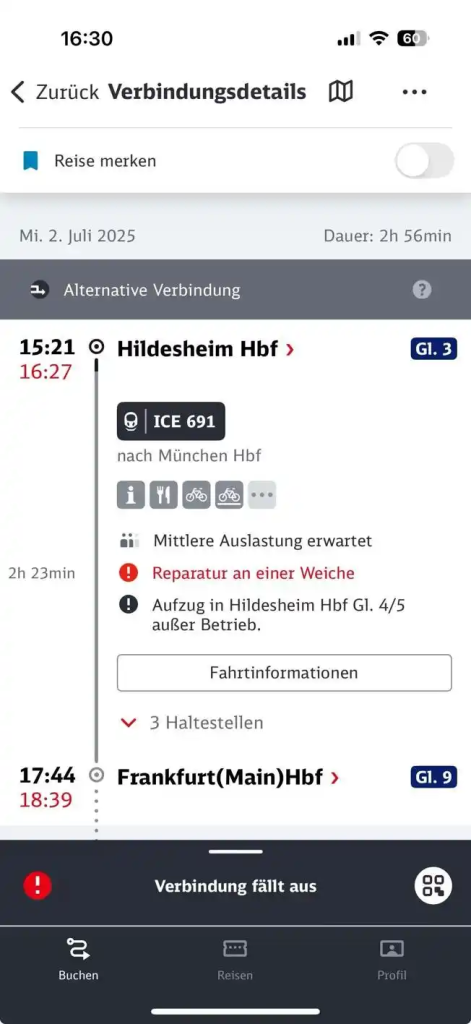

特别值得注意的是,在ICE579次列车取消后,旅客们蜂拥至希尔德斯海姆转乘临时列车的场景。这种自发形成的应急机制,某种程度上展现了德国社会在危机时刻的韧性。但当”救命车”实际到达时间比系统显示晚1小时6分钟时,我们看到的不仅是技术故障,更是整个交通体系应急预案的失效。

三、社会契约的隐性重构

这场旅行中最具启示性的细节,莫过于旅客们面对突发状况时的行为模式。从最初对纸质时刻表的盲目信任,到被迫发展出”多线程信息核实”的新技能;从依赖官方广播指引,到自发形成信息共享网络。德国乘客们正在经历一场静默的社会学习过程——当国家提供的公共服务体系出现结构性缺陷时,公民社会正通过自组织方式重构信任基础。

这种现象背后折射出更深层的变革:在福利国家模式面临挑战的今天,德国社会正在从”制度依赖型”向”风险自担型”过渡。这种转变既包含无奈,也孕育着新的可能性——当传统保障体系失效时,民间智慧与互助精神可能成为维系社会运转的新纽带。

结语:

这场充满黑色幽默的归国之旅,恰如其分地成为了观察德国社会转型的棱镜。从铁路系统的局部失灵到整个社会信任机制的重构,每个环节都在诉说着同一个命题:在技术加速迭代的今天,任何看似坚固的体系都可能在一夜之间暴露出脆弱的本质。或许正如那位在站台间疲于奔命的中国学者所感悟到的,真正的”德国特色”不在于其完美的制度设计,而在于这个民族面对危机时的应变智慧与自我修复能力。在这个意义上,这场迷途之旅反而成为理解当代德国最鲜活的教科书。