今夏,广东多地遭遇基孔肯雅热疫情罕见暴发。佛山市疾控中心数据显示,截至7月中旬,当地确诊病例较去年同期激增12倍,广州、深圳等地亦出现零星聚集性病例。这场被专家称为”完美风暴”的疫情背后,隐藏着怎样的生态与人类活动交织的复杂因素?

一、气候异常与病毒变异的双重夹击

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友指出,本次疫情暴发具有显著的”天时地利”特征。”今年6月以来,珠三角地区平均气温较常年偏高2.3℃,降水日数增加40%,这种温湿条件使伊蚊繁殖速度提升近两倍。”更值得警惕的是,源自印度洋的基孔肯雅病毒变异株E1-226V正通过跨境贸易渠道传入我国,该毒株被证实可使伊蚊传播效率提高35%-50%。

在广州某社区卫生服务中心,主治医师李敏向记者展示了一份特殊病例报告:”一名从事跨境电商的无症状感染者,其住所阳台堆积的进口货物包装盒内检出大量幼虫。这提示我们需警惕国际贸易带来的新传播途径。”

二、城市微环境治理的系统性缺陷

深入调查发现,疫情高发区普遍存在”三不管”卫生死角:老旧小区消防通道堆放的废旧家具、在建工地积水坑、城乡接合部废弃鱼塘等区域,成为伊蚊的”五星级产房”。佛山市爱卫办抽检数据显示,约68%的阳性水体样本来自居民区直径小于5厘米的微型积水。

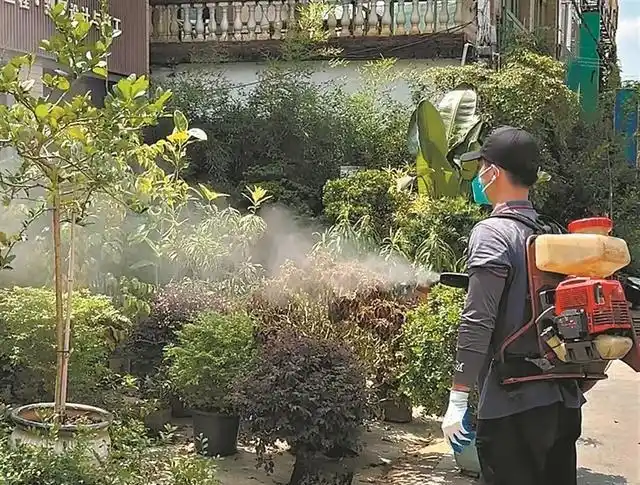

“我们曾在一个废弃轮胎内发现超过200枚蚊卵。”广州市疾控中心消杀科科长王建国强调,”传统灭蚊方式已无法应对这种立体化孳生环境,必须建立’空中+地面+地下’的三维防控体系。”

三、社区联防联控的创新实践

面对严峻形势,深圳率先推出”蚊媒指数”实时监测平台,整合气象数据、蚊虫密度监测和病例报告,实现精准预警。该市南山区某小区通过安装智能灭蚊灯、推行”积水申报”微信小程序,使蚊媒密度两周内下降76%。

“这不仅是公共卫生问题,更是社区治理能力的试金石。”清华大学公共管理学院副教授刘铮指出,”当居民参与率达到60%以上时,防控效果会出现指数级提升。广州天河区试点的’楼长制’就证明了这一点——每栋楼指定责任人负责巡查积水情况,配合专业消杀队伍,形成了有效的联防网络。”

四、科学防护与长期防控策略

针对公众关切的关节痛后遗症问题,中山大学附属第三医院感染科主任崇雨田表示:”约25%患者会出现持续数月的关节症状,但及时使用抗病毒药物可显著缓解病情。”他特别提醒,孕妇、慢性病患者等高危群体应优先接种正在临床试验阶段的基孔肯雅热疫苗。

放眼未来,专家建议从三方面构建长效机制:首先,将蚊媒控制纳入城市规划标准,新建小区须配套防蚊设施;其次,建立跨境物流防疫检疫联盟;最后,开发基于物联网的智能监测系统,实现对蚊虫孳生的实时预警。

在这场与蚊虫的较量中,每个个体的防护意识都至关重要。正如一位社区卫生志愿者所说:”清理一个花盆积水可能比打十次蚊子更有价值。”当科学防控遇上全民行动,我们或许能在这场生态危机中找到人与自然和谐共处的新平衡点。