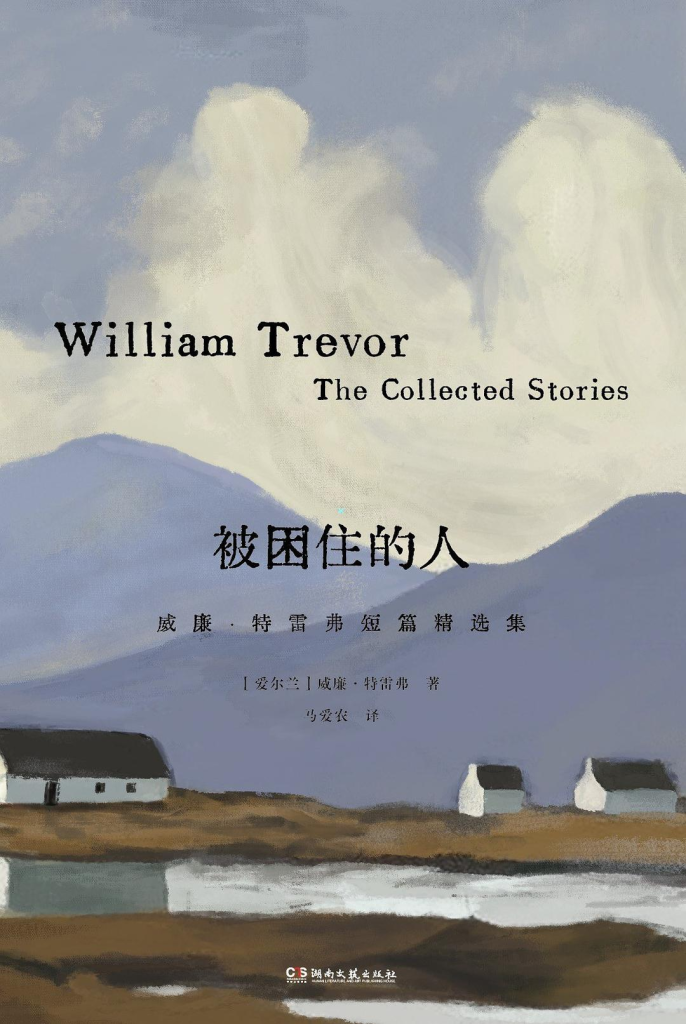

一、《被困住的人》:微观视角下的人性困境

爱尔兰作家威廉·特雷弗的短篇小说集《被困住的人》近日由浦睿文化引进出版。这位被誉为”契诃夫继承人”的文学大师,通过73个精妙短篇展现了普通人陷入生活泥沼的生存图景。从家庭关系到晚年孤独,特雷弗以手术刀般的精准笔触剖开现代人的精神困境。特别值得注意的是,本书是国内首次完整引进特雷弗创作生涯前半期的作品集,由”哈利·波特”系列译者马爱农精心翻译,为中文读者提供了原汁原味的文学体验。

二、《如临大敌》:历史迷雾中的谣言政治

历史学者黄博的新作《如临大敌》聚焦北宋仁宗时期的”甲午年动乱”谣言事件。通过对史料的细致梳理,作者揭示了谣言如何影响朝野心态、检验国家治理能力。这部作品不仅是对宋代政治生态的深度剖析,更为当代社会如何应对舆情危机提供了历史镜鉴。书中对宋代地方治理、士人心理的探讨,展现了作者扎实的史学功底和独特的叙事视角。

三、《先秦人的日常时光》:甲骨文里的上古密码

甲骨学家许进雄的《先秦人的日常时光》以独特视角还原了先秦时期的生活图景。通过对甲骨文和相关文物的解读,作者解开了许多历史谜题:床最初竟是停尸用具,文身源于尸体美化仪式。这些发现不仅颠覆了现代人的认知,更为理解中国古代社会提供了全新维度。作为安阳博物馆甲骨研究的重要学者,许进雄将数十年研究成果浓缩于此书,使普通读者也能领略甲骨文的魅力。

四、《美貌的神话》:解构女性美的消费陷阱

女性主义作家娜奥米·沃尔夫的经典著作《美貌的神话》再版引发关注。作者犀利指出,”完美之美”不过是消费主义与父权制合谋的谎言。这本书自1991年出版以来,持续影响着全球对女性美的认知,甚至推动了时尚产业的变革。在当代社会,重读此书更具现实意义——当滤镜和医美广告依然盛行,沃尔夫提醒我们建立新的审美观,摆脱外貌焦虑的桎梏。

五、《偷树贼》:环保议题下的人性挣扎

林赛·布尔贡的《偷树贼》深入北美盗伐社区,揭示了环保政策与民生问题的复杂关联。作者通过大量田野调查发现,盗伐行为背后往往是被剥夺生计者的无奈选择。这种对”非法”行为的另类解读,挑战了简单的道德判断,促使读者思考生态保护与社会公正的平衡点。书中对伐木工人生活困境的描写尤为深刻,展现了环境保护背后的人性维度。

六、《最后的捕鲸部落》:全球化浪潮中的文化坚守

道格·克拉克的《最后的捕鲸部落》记录了印尼拉玛莱拉人的生存现状。这个拒绝现代捕鲸技术的原始部落,在全球化冲击下艰难维持着传统生活方式。作者通过三年田野调查,捕捉了这个即将消失的文化样本,展现了传统与现代的激烈碰撞。书中对捕鲸仪式的细腻描写,不仅是对一个古老文明的挽歌,更是对现代人精神家园缺失的深刻反思。

七、《有灵》:史前艺术中的精神密码

谢崇安的《有灵》通过解读中国史前艺术,探寻中华文明的思维起源。从龙形玉器到舞蹈岩画,作者揭示了史前艺术”超乎自然的幻象”本质,展现了中国先民独特的象征思维。这部跨越人类学、艺术学、考古学的学术著作,将专业研究与大众阅读完美结合,为理解中国文化基因提供了全新视角。

八、《种下一粒光》:生育选择中的个体叙事

唐荣欣的《种下一粒光》以生殖科医师的视角,记录了二十多个试管婴儿家庭的真实故事。不同于传统生育叙事,作者强调生育应是个体自由选择的结果。书中对不孕不育群体的关注,填补了公共讨论的空白,促使人们思考生育观、婚姻观在当代社会的复杂演变。这种兼具医学专业性与人文关怀的写作,在当下尤显珍贵。

这七部新作涵盖了文学、历史、人类学等多个领域,展现了当代知识分子对人性、社会、文化的多维思考。从特雷弗笔下的生活困境到沃尔夫对女性美的解构,从许进雄还原的上古生活到克拉克记录的文化坚守,这些作品共同构成了理解当代世界的精神地图。在这个信息爆炸的时代,深度阅读这些经过时间检验的著作,或许能为我们提供超越碎片化认知的思想资源。